天天台宗 三明院昌源の修験の名をとどめる 大衡八幡神社 境内地 散歩

◆人気№1 神に護られた 湧き水処 昔より眼病平癒の御神水として利用された湧き水

子宝安産・良縁恵与の御神徳ある親子亀

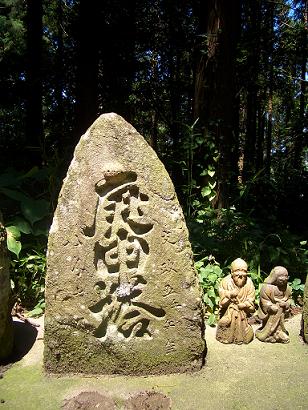

◆人気№2 庚申供養塔 村最古の石碑 上部に日月を刻し「バウンタラークキリークアク」の 金剛五物仏の真言を刻み、その下に蓮華座がある 十四人の講中により建立された大衡村で最古の物。 「庚申侍供養敬白」「導師三明院」と刻しされてる。 導師は京都聖護院本山流で仙台城下の良覚院傘下の 修験者で 櫻木宮司の先祖にあたる 1683年(天和3年)8月21日造立  高さ約68cm、幅約69cm

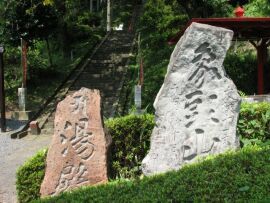

◆人気№3 象頭山(ぞうずさん)の塔(右)  蓬莱山石碑 高さ約350cm 交通安全・餓死救済の守護 1828年(文政11年)9月10日造立 象頭山(大麻山、琴平山)は全国に餓死・大洪水が 続く時代に大衡村を救うため元諄導師と十四人の 氏子により建立された 象頭山は琴平山,金比羅(こんぴら)山ともいわれ 香川県の大麻(おおさ)の南東部の標高521mの中腹に ある 遠望すると象の頭のように見えるための山名と 伝えがあり与謝蕪村は〈象の眼の笑ひかけたり山桜〉 の句を 残している 第四代の別当職金剛坊宥盛(厳魂彦命)教祖が ご奉仕のかたわら遠く東北地方を巡りご神徳を広め 且つ多くの人々の救済に生涯をささげたことから 金刀比羅の大神さまの神徳、教祖の徳を知ることと なり建立した三明院が京都聖護院本山流で仙台城下 の良覚院傘下の 修験者であった 象頭山石碑 高さ 約100cm、 幅 約70cm ◆人気 №4 梵字塔

◆人気№5 庚申供養塔寿延命守護 1822年(文政五年)8月19日建立 法主 三明院 庚申とは十干十二支(じゅっかんじゅうにし)の組み合わせの うちの一つで,六十日または六十年ごとにめぐってくる庚申 (かのえさる)の日のことである

◆人気№6 湯殿山碑 五穀豊穣・家内安全守護 1849年(嘉永二年)4月8日建立 「湯殿山・導師三明院・三十三度五良七」と刻されてる。 碑の側面に十三人の講中名があり五良七の三十三度登拝を 記念したものである

◆人気№7 湯殿山 (左) 五穀豊穣・家内安全守護 1849年(嘉永2年)4月8日造立 この石碑は三明院元諄の後継者である櫻木肥内が 出生した翌年に造立された。 湯殿山は標高1,500mで月山に連なり伊勢・熊野と 並ぶ三大霊場。 その北側中腹、梵字川の侵食によってできた峡谷中 には五穀豊穣・家内安全の守り神として崇敬される 湯殿山神社がある 湯殿山は出羽三山の奥の院とも呼ばれ月山・羽黒山 で修行をした行者がここで仏の境地に至るとされて いる霊山である

湯殿山石碑 高さ約110cm、 ◆人気№8庚申供養塔 1860年(万延元年)12月朔日 建立 導師三明 庚申信仰は長生きをするために行われたもので、 村の講単位などで 庚申の夜は眠らずに徹夜ですごす のが習わしとされていた 稲作神や蚕神または福神、病を治す治神などといっ た神様とも考えられており室町時代から仏教的色彩 を 帯び信仰された

◆人気№9 蓬莱山(右) 仙人が宿る神の山 1894年(明治27甲牛年) 旧4月24日建立 滋賀県の東部、京都府との県境近くに南北につらなる 比良山系で武奈岳と並び人気の蓬莱(ほうらい)山は 古代中国で東の海上にある仙人が住むといわれている山 という意味がある 昔より蓬莱山、蓬莱島、蓬莱仙島とも四霊の一体である 霊亀の背中の上に存在するとも言われ、滋賀県比良山地に ある蓬莱山は日本三蓬莱の一つに数えられ約1200年前、 日光二荒山を開山した勝道上人によって開かれ一大霊場と して栄えた山である また日本一の立派な富士山を蓬莱(ほうらい)山とも云ったと伝わる この石碑は社家の櫻木肥内が大衡八幡神社氏子70名と共に、 後に宮司となる櫻木誠宮司の誕生を祝し立派な神職になるよう 祈願奉納した石碑で、現在パワースポットとなっている  蓬莱山石碑 高さ 約350cm

遠藤幸一総代長のどんと祭火入れ式

|